日鉄物流グループの総力をかけた

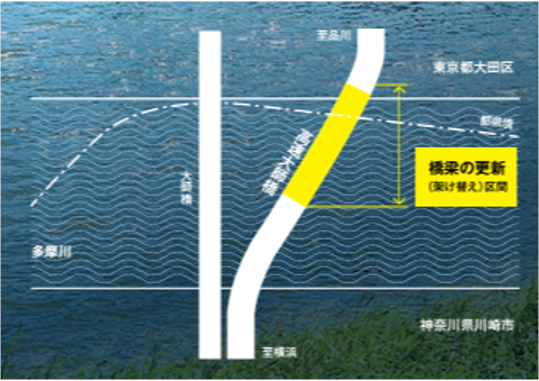

首都高大師橋の更新工事

2024年、日本の社会インフラを守るための、新たなプロジェクトが始動しました。それが、今回紹介する首都高速の老朽化した橋の架け替え工事です。

この工事は、高度経済成長期に築かれた日本のインフラの老朽化に対応するものであり、喫緊の課題である社会インフラの改修を担う重要なプロジェクトです。

日鉄物流グループが誇る確かな技術力とお客様との信頼の絆。その強みが発揮された「大師橋更新工事」の成功の裏側を、紐解いていきます。

台風による急なニーズにもグループ連携で柔軟に対応

大師橋は昭和43年に開通してから40年以上が経過し、多くの自動車交通による過酷な使用により、橋全体に多数の疲労き裂が発生していました。そこで、大師橋の架け替え工事を行うことになりました。本プロジェクトは、もともと2021年に輸送を開始する予定でしたが、2019年の台風の影響で工期が大幅に遅延。しかし、橋の製造は工期に合わせて行なっていたため、橋を製造してから輸送するまでの間に、保管する場所を確保する必要がありました。そこで、関西支店と協力し、保管場所を見つけることで、プロジェクトを前進させました。

さらに、橋梁輸送には、各パーツを組み立てる作業と輸送用の船に積み込む作業が必要になります。本輸送の大ブロック地組場所※1、大型台船の艤ぎ装そう場所※2として東京物流センターの有効活用を提案できたことが大きなポイントになりました。日本製鉄の鋼材中継地の活用を関係部門の協力を得て円滑に進めることができました。

※ 1 小ブロックを集約し、大ブロックへ組み立てる作業場所

※ 2 大ブロックを積込み輸送するため、第二空海丸上に装置・設備を施す作業場所

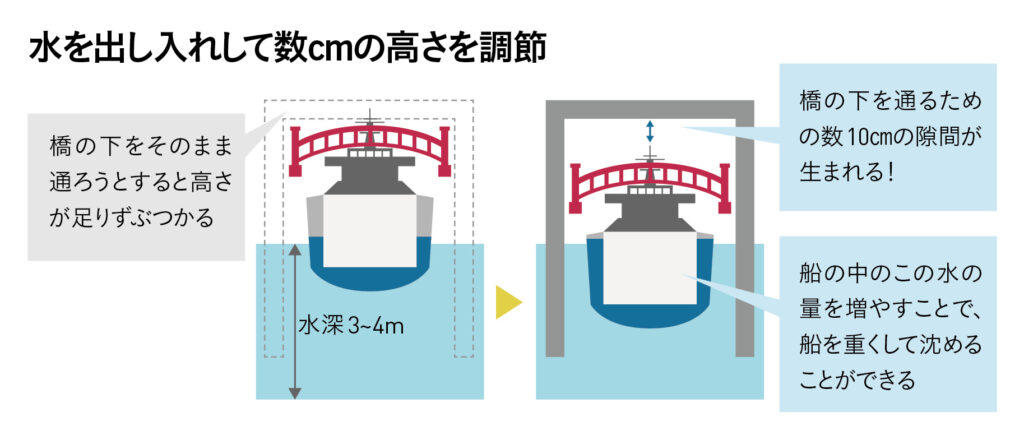

数センチの精度を生み出す技術力

今回の輸送では、現場に到着する前に船に組み立てた橋をスカイブリッジの下を通過させる必要がありました。これは非常に緻密な作業で、数センチの高さ調整が輸送の成否を左右します。特に、橋の高さが少しでもずれてしまうとスカイブリッジを通過できなくなるため、非常に繊細な調整が求められました。

輸送中の高さ調整には、船の重さを細かくコントロールする技術が必要です。船内のバラスト水を出し入れすることで、船の上下を数センチ単位で調整しながら進んでいきます。第二空海丸では、複数のタンクに何百トンもの水をポンプで出し入れし、バルブの開閉によって船の高さを調整していました。ポンプの音や水の勢いを頼りに、正確に残量を判断しながら操作を行うのです。

このような繊細な調整を成功させるために、技術本部と緻密な設計を行い、30年にわたる技術の蓄積を活かしました。「技術部門が事前にすべての計算をしてくれていたので、指示通りに進めれば大丈夫だと信じていましたが、実際に作業する際には不安もありました」とプロジェクトメンバーは語ります。特に緊張したのは、スカイブリッジ下を通過する工程です。「バラスト調整は急に『排出してください、注入してください』と言われても簡単にできるものではなく、高さの調整に失敗すれば重大な問題が発生する可能性がありました。目視で確認しながら、慎重に進めました」と話しています。

日鉄物流のグループ力で社会を支え続ける。

今回の大師橋改修プロジェクトは、日鉄グループ内での連携と協力によって実現しました。お互いがつながり合い、それぞれの強みを活かすことで、プロジェクトを成功に導きました。さらに、大師橋に使われている素材である「鉄」は、私たちが製鉄所からお客様のもとまで丁寧に輸送してきたものです。製鉄所構内での輸送から始まり、船舶での海上輸送、車輛による陸上輸送といった各工程をつなげ、鉄は形になり、今回のような社会インフラを支える重要な役割を果たしています。

社会インフラの安全性を確保することは、そこで暮らす人々の日常に直結する重要な仕事です。私たち日鉄物流グループは、これからもお互いに連携し合い、グループ全体の力を発揮して社会を支え続けていきます。プラント物流部と関西支店が長年お客様と築いてきた信頼関係と調整力、物流技術部の密な技術検討、それぞれの強みを組み合わせたことで、お客様に厚みのある提案を行い、案件を無事に成功させることができました。