北海道の電力を支える。

「洋上風力発電」輸送プロジェクト。

再生可能エネルギーの一つである風力発電の設備を、陸上ではなく海洋上などに設置するも洋上風力発電。カーボンニュートラル社会の実現に向けて、四方を海に囲まれている日本にとって、重要な電力源としての大きな期待が寄せられています。

中でも北海道は国内で多くの風力資源がある地域と期待されています。そして、北海道石狩湾では、国内最大規模の洋上風力発電施設が24年1月に商業運転を開始。

その裏側で、日鉄物流は洋上風力発電の建設に必要な部材の輸送を担当しました。 2万tを超える部材を安全に輸送するため、5年かけて綿密な輸送計画を作成。様々な方の協力を得ながら無事輸送が完了しました。本記事では、日鉄物流がどのようにして輸送を成し遂げたのかを紹介します。

2年間の輸送プロジェクト

石狩湾新港海上風力発電建設工事のための基礎部材輸送

本本案件のきっかけは2017年、日鉄エンジニアリング様と打ち合せを実施したことでした。計20,000tを超える基礎部材の輸送で、輸送計画を綿密に作成しました。

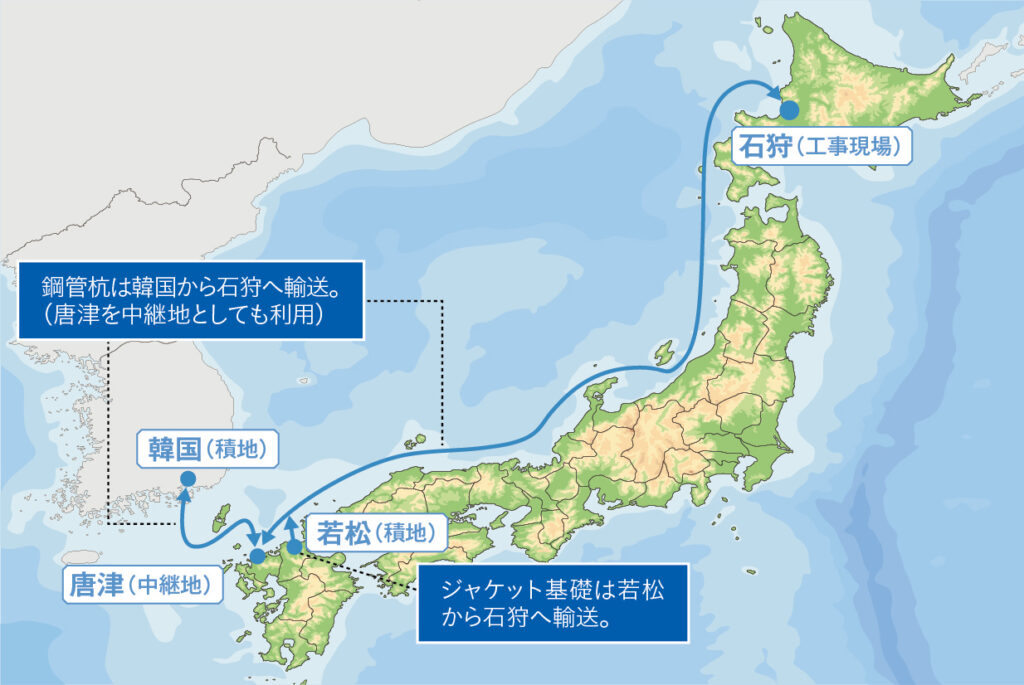

海底に打設し、風車全体を支えるた めの鋼管杭は、輸送の利便性やコストの関係などで、韓国から石狩まで直行せず、唐津で沿海(国内)専用のタグボートに切り替えることに。

また、鋼管杭の上に設置し、風車のタワー部分を支えるための基礎となるジャケット式基礎。計12,000tもの輸送が求められ、10,000tを運べるクラスのデッキバージ※が必要で、その確保に苦労しました。

※10,000tクラスのデッキパージ

最終的に受注が決まったのは輸送開始の直前。コスト面と安全面で輸送の効率が高かったことに加え、海上での工事に必要な警戒船の手配業務など、輸送以外の工事に関わる運航管理業務も充実させたことが受注の決め手でした。

※航行能力を持たない鋼製箱型の浮体。貨物を載せて船で牽引することで超大型貨物を輸送する

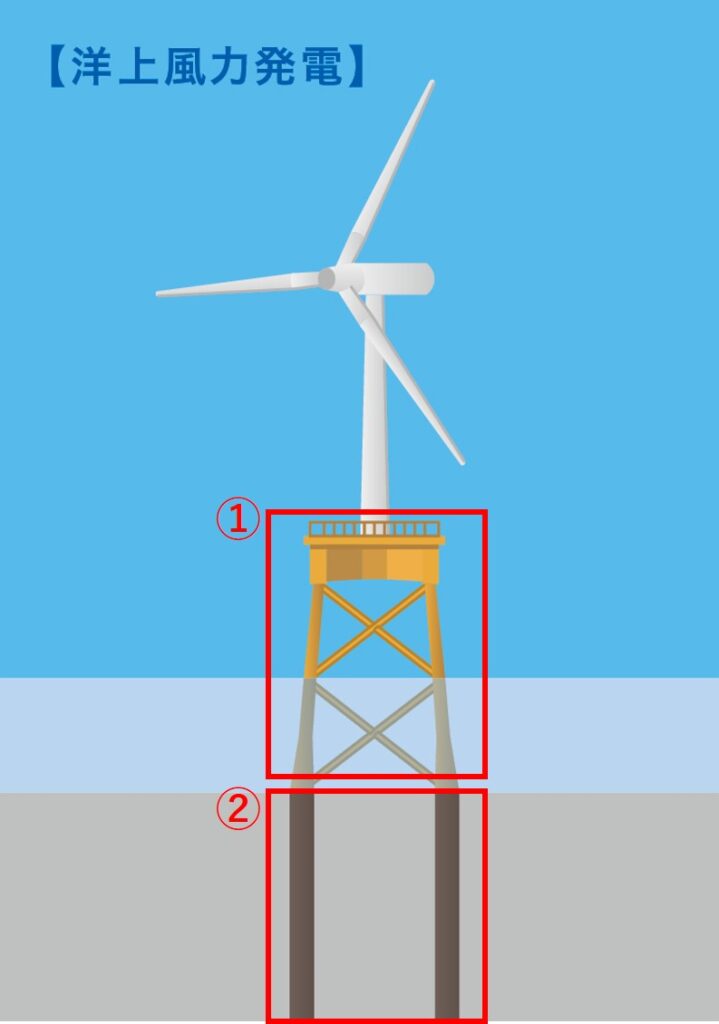

①ジャケット式基礎

鋼管杭の上に設置し、風車のタワー部分を支えるための基礎。2023年4月~7月中旬で、5航海に分けて、計12,400tにもなる14基を輸送。

②鋼管杭

海底に打設し、風車全体を支えるた めの鋼管杭。2022年4月~7月末で、7航海に分けて、計 9,000t、56本を輸送。

CHALLENGE

~日鉄物流の強みを活かした挑戦~

1.5年間にもおよぶ打ち合わせ

案件の相談がきた2017年から、船の調達方法や運び方など、輸送計画について打ち合わせを重ねました。規模の大きい輸送で、検討する事案も大量にあったため、多い時には同日に複数回、Web会議も交えて打ち合わせをしていました。お客様からいただいた疑問には適切に回答し、安全面に配慮しながらコストを下げる方法をご提案するよう心掛けました。

2.全国各地の協力会社との関係

鉄鋼杭の輸送は、当初、韓国の船で韓国から石狩まで直接運ぶ計画でした。しかし、コロナ禍の問題や為替の円安基調などもあり、韓国船の使用を取りやめることに。急な計画変更でも対応できたのは、普段からお取引のある協力会社との信頼関係と情報共有ができていたからです。また、経路の変更も西日本支店の協力で可能になりました。

輸送ルート

3.40人の漁師さんとの密な連絡で運航を調整

安全に港へと船を入れるためには、港湾管理者をはじめ、多くの関係者との調整が必要です。港に出入りする船が安全に運航できるよう、毎日のように運航時間や停泊場所などを関係各社と相談しながら決めました。警戒船の手配では、約40人の漁師さんと連絡を取り合いました。直接お話しするために、漁から戻る朝5時頃に港で待っていたことも度々ありました。

4.安全第一!天気も注視しながらの調整作業

実際に輸送が始まると、調整作業に苦労しました。鋼管杭は、韓国、唐津、石狩の間を3隻のデッキバージが交代で回るような形で7回にわけて輸送したのですが、石狩に1隻の船が着いた時には唐津から次の船が出ている、というように現地工程を最優先にしたうえで極力無駄のない計画にしていました。

しかし、港で待機できる岸壁には限りがあるので、到着するタイミングが早すぎたり遅すぎたりすると、停泊できなくなります。また、天候によっては運航が難しい場合もあります。そのため、複数社の天候の最新情報を常に確認しながら、計画通りに運航できるよう管理していました。ただ、工事に間に合わせるのも大切ですが、危険があってはなりません。安全第一で判断していました。

変わりゆく時代と物流、そして新たな挑戦

本社 営業本部

プラント物流部

山畑広豊主幹

石狩にいながら、若松の作業を調整したりなど、直接見えるところ、見えないところの両方を随時状況が変わる中で調整しなければいけなかったのは難しかったですが、やりがいがありました。

入社以来、営業に携わっていますが、時代の変化に合わせて運ぶ物も変わってきたと感じています。最近ではカーボンニュートラルに関する案件が特に増えてきました。こうした流れの中で、私たちにできることを改めて考えていきたいです。