新型RORO船「そうめい」次世代の輸送を担う働きやすい船へ

RORO船とは、トラックやトレーラーなどが自走で船に乗り降りし貨物を積載したまま運搬できる船舶のこと。陸上での長距離輸送を海上輸送へ切り替えることで、ドライバーの労働問題解消と省エネルギーかつ安全な輸送が可能となる船舶で、モーダルシフトの担い手として全国で活躍しています。

そうした中、日鉄物流では新たなRORO船「そうめい」が運航を開始しました。日鉄物流が初めてゼロから設計し、こだわり抜いたこの船は、輸送力、環境性能、そして働く人々の未来を支える「働きやすさ」までも進化させた、まさに次世代を担う存在です。

本記事では、そんな新型RORO船「そうめい」の全貌をご紹介します。

輸送力、機動力、環境性能へのこだわり

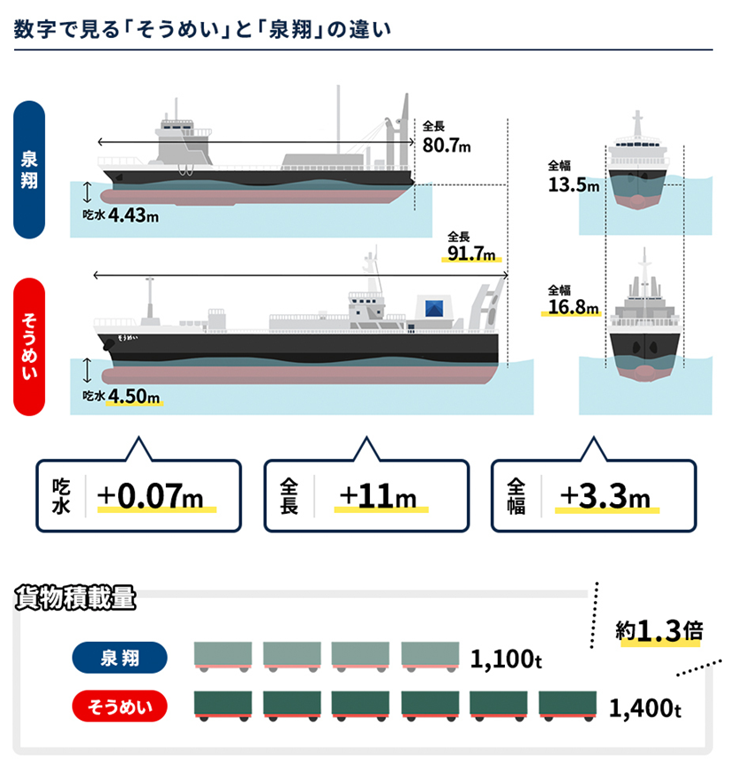

「そうめい」は、小倉から堺間に鉄鋼製品を輸送していたRORO船「泉翔」の後継船として新たな輸送システムを開発・搭載した新しいコンセプトの船です。総トン数2,502t、貨物積載量約1,400tと「泉翔」より輸送能力を約1.3倍にすることで、「そうめい」は、「泉翔」1隻では輸送ができなかった貨物量を一隻で運べるようになりました。

①輸送力の向上とどんな港にも入れる機動力を両立

ただ船体を大きくするだけでは、吃水(船体が水面下に沈む深さ)が深くなり、水深の浅い港に入れなくなってしまいます。

そこで「そうめい」は、船体を大型化しつつも、吃水を「泉翔」と同程度に抑えられるように、貨物の積載量も考慮しながら船体のバランスを緻密に設計。船体を幅広にするなど様々な工夫を重ね、「輸送力の向上」と「どんな港にも入ることができる機動力」の両立を実現しました。完全自社設計だからこそ実現できた、日鉄物流の技術力の結晶です。

②省エネ設計で燃料もCO2排出量も削減

航海中の省エネ運航を目指し高効率なプロペラと運航を支援するシステム「eE-Navi瀬戸Plan」を導入。また、重量のある車輌3台を1度に移動できる「大型エレベーター」を船内に装備することで荷役の高速化も可能とし、エネルギー消費量の約12.1%削減を目指しています。これらの機器導入に当たっては経済産業省の「運輸部門エネルギー使用合理化・非化石エネルギー転換推進事業費補助金」を活用しております。

荷役効率が向上し、より働きやすい船に

「そうめい」は乗組員やトラクタードライバーにとってより働きやすい船へと進化しています。

①荷役が効率的になり、業務負荷が大幅削減

積載量の大きいロールトレーラーを採用したことで、従来は77台のパレットで運んでいた鋼材を、31台のロールトレーラーで対応できるように。荷役作業の工程が大幅に短縮され、下層デッキへの移動もエレベーターで行えるようになりました。以前と同じ荷役時間の中で1.3倍の荷役が可能になり、作業環境や業務の負荷が大きく改善されました。

下層への移動手段も、作業に習熟が必要だったテレコン(遠隔操作クレーン)から、ボタン一つで操作可能なエレベーターに代わり、業務負荷が軽減。船内は明るくフラットで、安全に作業できるほか、オートバラストシステムで、荷役中の船体傾斜を自動的に修正でき、より働きやすい環境を整えました。

②乗組員が「安心して過ごせる船」に!

今後、男性だけでなく女性乗組員も乗船できるように内装を工夫。共用浴室のほかに、シャワートイレ付個室を3部屋設置しました。さらに、個室の面積を広げ、Wi-Fi・冷蔵庫・テレビ・洗面所を完備。乗組員が快適に過ごせる船にすることで、働きやすい職場づくりにつなげています。

RORO船の建造に携わった大町さんのコメント

内航海運本部 部長代理 大町 誠一郎さん

従来のRORO船を超える輸送力、どんな港にも入れる機動力、環境への配慮、荷役の効率化、働きやすい環境づくりと、「そうめい」には様々なこだわりが詰まっています。なかなか設計と建造に携わってくれる造船所が見つからず、当初は苦労しましたが、次世代を担う船として妥協せず、開発を進めてきました。運航が始まった現在も、より働きやすい船となるように現場の声をもとに改良を続けています。今後も「そうめい」の成功を糧に、第二弾、第三弾のRORO船の開発にも挑戦していきます。